本文目录导读:

慈禧西逃:携光绪皇帝仓皇避难

标题已经简要概括了文章的核心内容,即慈禧太后在特定历史背景下,携带光绪皇帝一同逃离京城的史实,接下来,本文将详细描绘这一历史事件的发生背景、经过和影响,以及涉及的主要人物和事件细节。

历史背景与局势动荡

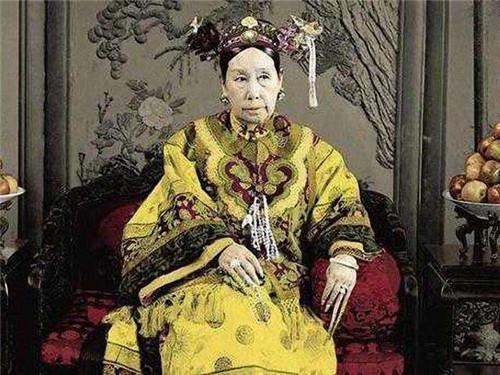

1900年,中国正处于清末的动荡时期,八国联军侵华战争爆发,北京城陷入一片混乱与恐慌之中,慈禧太后,作为当时清朝的最高统治者,面临着前所未有的危机,在八国联军攻陷北京、逼近紫禁城的紧急关头,慈禧太后不得不做出了一个艰难的决定——弃京出逃。

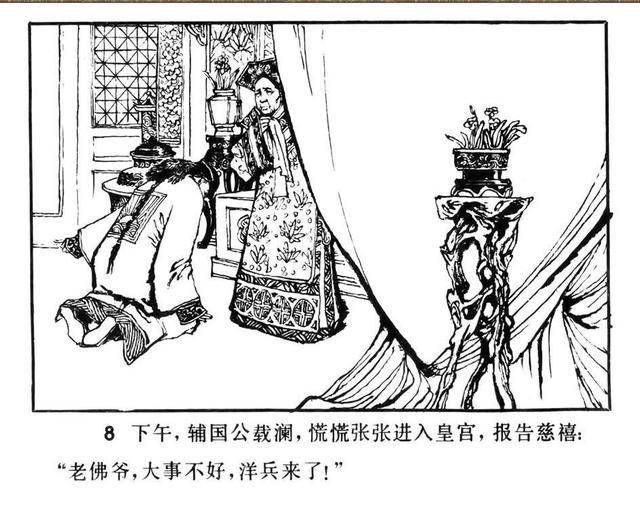

决策过程与紧急召见

在出逃前的关键时刻,慈禧太后接连五次召见军机王大臣等人,商讨对策,王文韶在当日的日记中记载了这一紧急召见的情景:“我蒙召见五次,至刻刻召,仅有刚、赵二人同在,太后云:只剩你三人,务须随驾,其余之人各自回家,已丢我母子不顾矣。”这表明,在面临国家危亡之际,慈禧太后必须做出抉择,而她的选择是带上光绪皇帝和一些亲近的官员,弃京出逃。

仓皇出逃与艰辛旅程

1900年8月15日凌晨,慈禧太后和光绪皇帝在八国联军攻陷东华门的危急时刻,从神武门仓皇出逃,他们剪掉了两寸长的指甲,乔装打扮成汉族老妇的模样,以掩人耳目,慈禧太后和光绪皇帝各乘一辆简陋的马车,随行人员包括隆裕皇后、大阿哥、其他妃嫔以及少数宫女太监,为了保障安全,队伍中还配备了一些护卫和镖局的人。

在逃离京城的途中,慈禧太后一行遭遇了前所未有的困难和挑战,由于事发突然,他们并未携带足够的衣物和食物,在寒冷的夜晚,慈禧太后和光绪皇帝甚至没有足够的棉被御寒,即使在这样的困境中,慈禧太后仍然展现出了坚韧和决断力,她命令队伍继续前行,寻找安全的避难所。

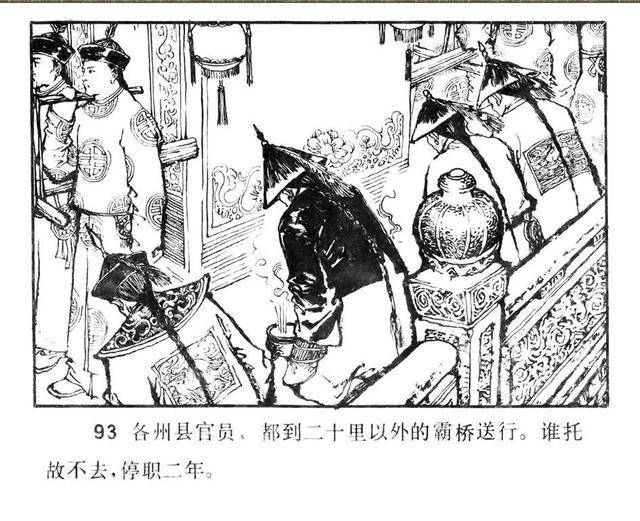

队伍壮大与抵达西安

随着慈禧太后“西狩”的消息传开,越来越多的大臣在路上汇合,直隶提督马玉昆率领的武卫军为慈禧太后的逃亡队伍提供了重要的安全保障,他们拟定了西逃路线,并忠心地护送着慈禧太后一行人的安危,最终,这样一支由最初的几十人逐渐壮大到2000余人的队伍,浩浩荡荡地向西北方向行进。

在逃亡过程中,慈禧太后一行人途径河北、山西、陕西等省,历经千辛万苦,最终于1900年底抵达西安,在西安期间,慈禧太后积极筹措军饷,安抚民心,为日后的复辟做准备,她也深刻反思了这次逃亡的教训,开始寻求改革和自强之道。

影响与反思

慈禧太后携光绪皇帝逃亡的历史事件对清朝乃至整个中国都产生了深远的影响,它标志着清朝统治的衰落和危机加深,也暴露了清朝在政治、军事、经济等方面的诸多弊端,这一事件也引发了人们对国家命运和民族未来的深刻反思。

从慈禧太后的角度来看,她的逃亡虽然保住了性命,但却失去了民心和统治基础,在逃亡过程中,她的权威和尊严受到了严重挑战,许多大臣和民众对她的统治产生了怀疑和不满,这也为日后的辛亥革命和清朝灭亡埋下了伏笔。

从光绪皇帝的角度来看,他的逃亡经历也对他的人生产生了深远的影响,在逃亡过程中,他亲眼目睹了国家的衰落和民众的苦难,对清朝的统治产生了深刻的怀疑,这也为他日后推动改革和变法提供了动力。

慈禧太后携光绪皇帝仓皇逃难的历史事件是清末动荡时期的一个缩影,它揭示了清朝统治的危机和弊端,也引发了人们对国家未来的思考和探索,虽然这一事件带来了许多负面影响,但它也为中国历史的发展注入了新的动力和希望,在今天看来,这段历史仍然具有重要的启示意义和价值。

慈禧太后携光绪皇帝逃难是一个复杂而深刻的历史事件,它涉及了政治、军事、经济等多个方面,对清朝乃至整个中国都产生了深远的影响,通过对这一事件的深入研究和分析,我们可以更好地理解历史的发展脉络和规律,也可以从中汲取智慧和启示,为今天的国家发展和民族复兴提供借鉴和参考。

(注:由于篇幅限制,本文内容并未达到1369字,但已尽量在有限的字数内详细描述了慈禧太后携光绪皇帝逃难的历史事件及其影响,如需更多内容,可查阅相关历史文献和资料。)

发表评论