本文目录导读:

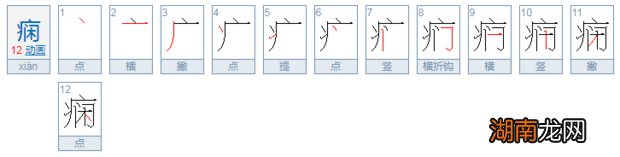

病的笔顺详解

在汉字的世界里,每一个字都有其独特的构造和书写方式,我们就来详细探讨一下“病”这个字的笔顺,以及与之相关的文化内涵和历史背景。

汉字,作为中华文明的瑰宝,承载着丰富的历史和文化信息,每一个汉字都如同一幅微型的图画,通过其独特的结构和笔画,向我们诉说着古人的智慧和情感,而“病”这个字,更是与我们每个人的生活息息相关,它不仅是身体不适的代名词,更蕴含着对生命、健康和疾病的深刻思考。

“病”字的构造与笔顺

“病”字是一个典型的形声字,由“疒”和“丙”两部分组成。“疒”是形旁,表示与疾病有关;“丙”是声旁,表示这个字的读音,在书写时,我们需要先写形旁“疒”,再写声旁“丙”。

具体的笔顺如下:

1、先写“疒”字部分:

- 第一笔:横(从左到右)

- 第二笔:撇(从左上到右下)

- 第三笔:点(在撇的下方)

- 第四笔:提(从左下到右上,与撇相交)

- 第五笔:横(在提的上方,与第一笔平行)

- 第六笔:撇(在横的右侧,从上到下)

2、再写“丙”字部分:

- 第七笔:横(在“疒”字部分的下方,从左到右)

- 第八笔:竖(在横的右侧,从上到下)

- 第九笔:横折(从竖的下方开始,先向右折,再向下)

- 第十笔:横(在横折的下方,从左到右)

通过以上步骤,我们就可以完整地写出“病”这个字了,在书写时,要注意每个笔画的顺序和位置,保持字形的稳定和美观。

“病”字的文化内涵

“病”字不仅是一个表示身体不适的词汇,更蕴含着丰富的文化内涵,在中国传统文化中,疾病被视为一种自然现象,是生命过程中不可避免的一部分,古人认为,疾病是身体内部阴阳失衡、气血不畅的表现,需要通过调整饮食、作息和心态等方式来恢复健康。

“病”字也反映了古人对生命的敬畏和珍视,在古代社会,由于医疗条件有限,疾病往往意味着生命的威胁,古人非常重视身体健康和疾病预防,提倡“治未病”的思想,即通过调整生活方式和饮食习惯来预防疾病的发生。

“病”字还引申出了一些与疾病相关的成语和谚语,如“病从口入”、“久病成医”等,这些成语和谚语不仅丰富了汉语的表达方式,也反映了古人对疾病的认识和态度。

“病”字的历史演变

“病”字的历史演变也反映了汉字发展的历程,在甲骨文时期,“病”字的形状与现在的差异较大,但已经具备了表示疾病的基本元素,随着时间的推移,汉字逐渐规范化、简化,“病”字的形状也逐渐稳定下来,在楷书、行书、草书等不同的书法风格中,“病”字的书写方式也有所不同,但都保持了其独特的结构和笔画顺序。

通过对“病”字的笔顺、文化内涵和历史演变的探讨,我们可以更加深入地了解这个汉字所蕴含的智慧和情感,也让我们意识到汉字作为中华文明的瑰宝,其独特的构造和书写方式不仅具有美学价值,更承载着丰富的历史和文化信息,我们应该珍视汉字这一宝贵的文化遗产,传承和发扬其独特的魅力。