黑死病:历史上的恐怖瘟疫与现代的挑战

黑死病,这个听起来就令人胆寒的名字,实际上是指一种由鼠疫耶尔森菌感染所引起的烈性传染性疾病,也被称为鼠疫,这种疾病的临床表现极为严重,包括高热、淋巴结的肿痛、出血、肺部感染等,且由于其极强的传染性和较高的致死率,被国际列为检疫传染病,并在我国被定为甲类传染性疾病。

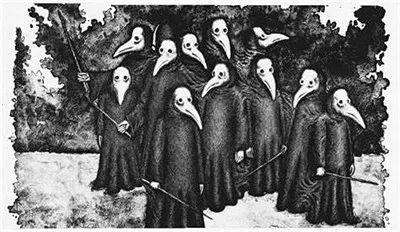

黑死病的历史源远流长,最早可追溯到中世纪欧洲的大瘟疫,在14世纪四五十年代,这场被称为“黑死病”的鼠疫大瘟疫席卷了整个欧洲,夺走了2500万欧洲人的性命,占当时欧洲总人口的1/3,这场灾难的严重性令人震惊,不仅导致了大量人口的死亡,还对社会、经济和文化产生了深远的影响。

黑死病的传播方式多种多样,主要包括动物叮咬、呼吸道传播和皮肤传播,动物叮咬是最主要的传播方式,尤其是老鼠和鼠蚤等啮齿类动物,这些动物体内通常含有大量的鼠疫耶尔森菌,一旦被它们咬伤,就可能会感染鼠疫,与得了鼠疫的患者近距离交谈或密切接触,也可能会通过呼吸道或皮肤传播鼠疫。

黑死病的临床表现复杂多样,根据疾病的特点不同可以分为腺型、肺型、败血症型以及轻型,败血症型鼠疫又被称为爆发型鼠疫,是最为凶险的一种类型,具有极高的病死率,这种类型的患者在疾病的初期可能表现为肺鼠疫、腺鼠疫或其他类型的相应症状,随后疾病迅速进展,出现神志不清、昏迷、抽搐、感染性休克等症状,病情进展十分迅猛,一般在1~3天内死亡,由于患者广泛的出血,皮肤粘膜的瘀斑、发绀、坏死,因此死后尸体呈现紫黑色,这也是“黑死病”得名的原因之一。

在现代社会,虽然医疗技术和卫生条件得到了极大的改善,但黑死病仍然是一个不容忽视的威胁,近年来,由于全球气候变化、人口流动和城市化等因素的影响,鼠疫等传染病的传播风险也在不断增加,对于黑死病的预防和控制仍然具有重要意义。

为了预防和控制黑死病的传播,我们可以采取一系列措施,加强卫生宣传和教育,提高公众对黑死病等传染病的认识和防范意识,加强动物管理和控制,减少啮齿类动物的数量和密度,降低它们传播疾病的风险,加强医疗救治和疫情监测,及时发现和隔离病例,防止疫情的扩散和蔓延。

在治疗方面,对于确诊或怀疑患有鼠疫的患者,需要严格实施隔离措施,并进行就地治疗,治疗过程需要针对症状进行治疗和支持,包括卧床休息、补充足够的热量和液体、使用物理降温药物等,对于症状较重的患者,可以短期使用糖皮质激素和抗菌药物进行治疗,这些措施可以抑制疾病的进展并减轻症状,但必须在医生的指导下进行。

黑死病是一种具有严重危害性的传染病,需要我们高度重视和警惕,通过加强预防和控制措施,我们可以有效地降低黑死病等传染病的传播风险,保护人民的生命安全和身体健康。

发表评论